電動丸ノコ定規を自分で作ろう!【DIYを始めたいと考えている方向け】

🌲前回、電動丸ノコを使って木材を精度よくまっすぐ・直角にカットするには、「丸ノコガイド」という定規が必須でその使い方や安全な作業方法を解説させて頂きました。

市販の定規もありますが、結構なお値段です。サイズも様々、「大は小を兼ねるとも」とも言いますが、カットする木材に対して定規が大きすぎると作業効率も悪く扱いにくいです。数を揃えるとウン万円・・・・・・。

自作の丸ノコガイドは、超簡単に作れて、市販の定規よりも便利だと思います。

この記事では、「横挽き用の定規」・「縦挽き用の定規」の作り方について、日曜大工士・DIY工作アドバイザーのまーぼぉが経験をもとに詳しくご紹介します。

DIYを始めたいと考えている方にとって、少しでも役に立てば幸いです。

🌲市販の丸ノコ定規

左が横挽き用、右が縦挽き用の丸ノコ定規ですが、15cmまでしかカットできません。

それに、前回解説しましたが墨線に刃の位置を自力で調整する必要があります。(自作定規では必要なし!)

🌲横挽き用の電動丸ノコ定規を作ってみよう!

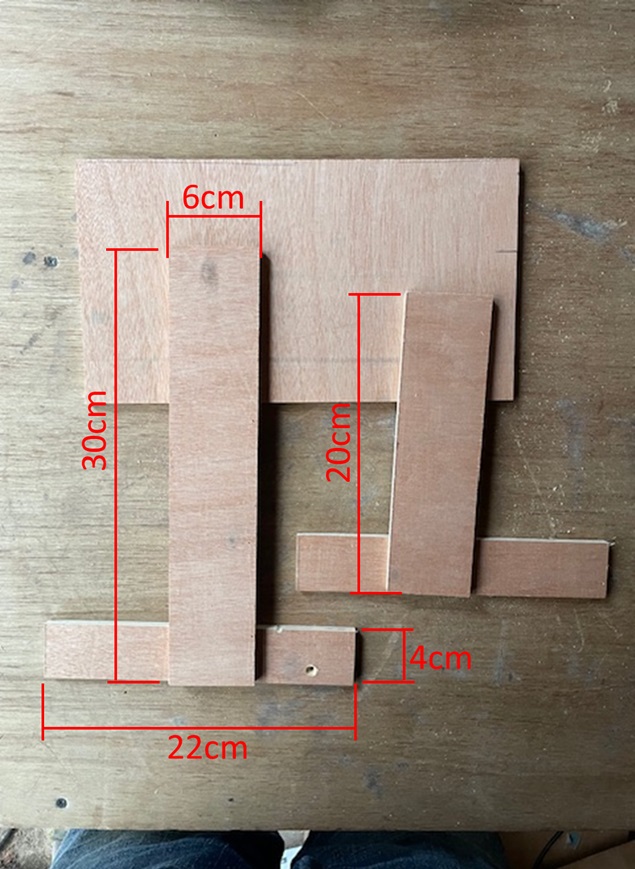

20cmの木材をカットできる定規と30cmの木材をカットできる定規を2本作ります。

〇材料・・・余っている合板 厚みは、12mm程度で良いと思います。9mmだと反るかなぁ。

1_下の写真のようにカットします

使うイメージはこんな感じ

2_カットした木材を組立る

・写真のように仮合わせし、ボンドを塗ります

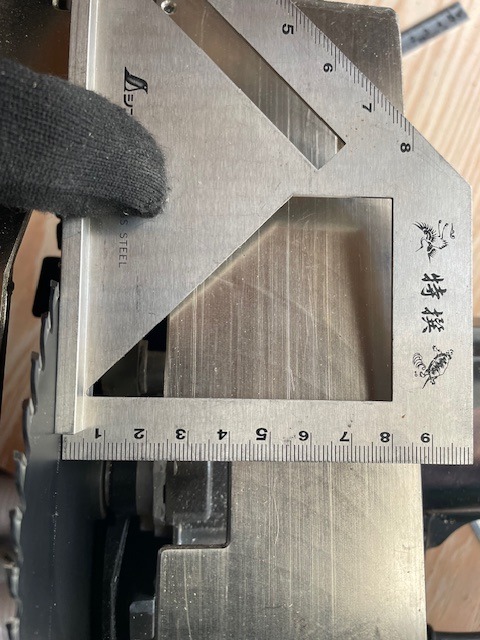

・直角定規を当てている箇所の直角精度がポイントになります。ここが、歪んでいるとカットした木材全て歪んでしまいます

・また、木材への突き立て板(下の板)は、使う丸ノコのベース板と刃の距離を測り2~3mm長めにしてください

・張り合わせクランプで固定します。クランプで固定るとき、必ず、ズレてしまいますので、根気よく正確に直角を出して固定してください

木工ボンドの弱点は、硬化するまでに時間がかかることです。明日まで待てないのでビスで固定します。(クランプで圧力かけて固定しながら待つならビス止めは必要ないです)

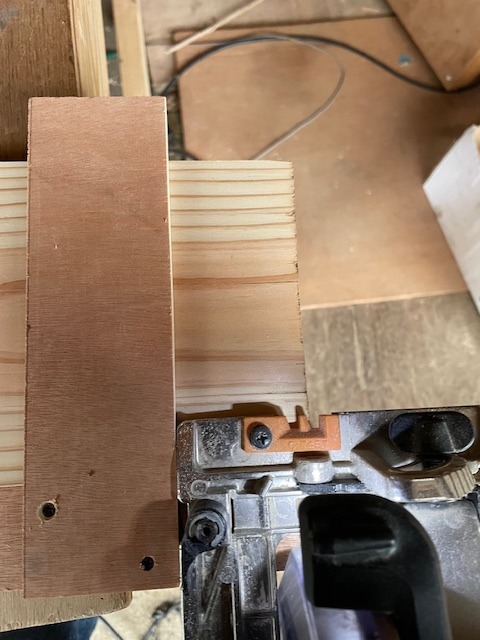

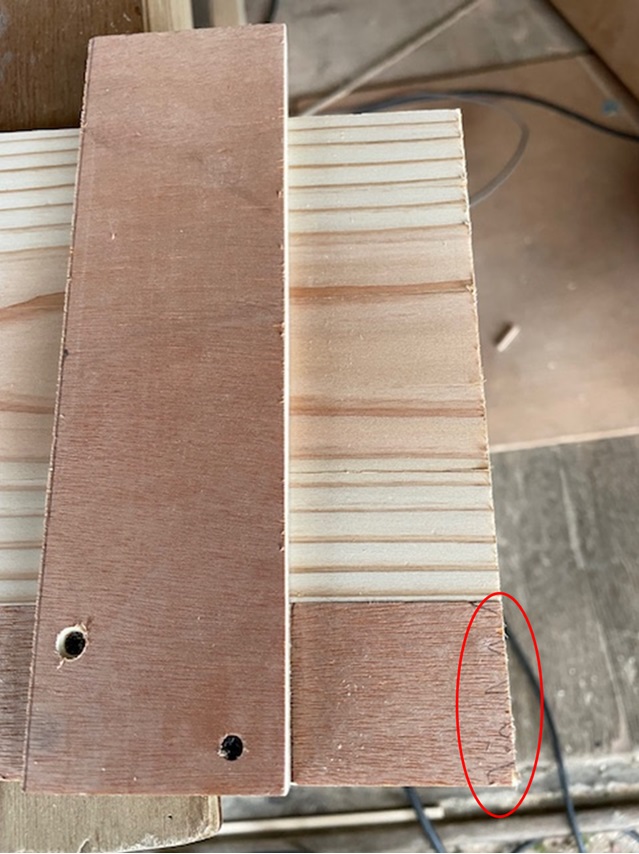

3_組み立てた丸ノコ定規の突き当て板(下の板)をカットする

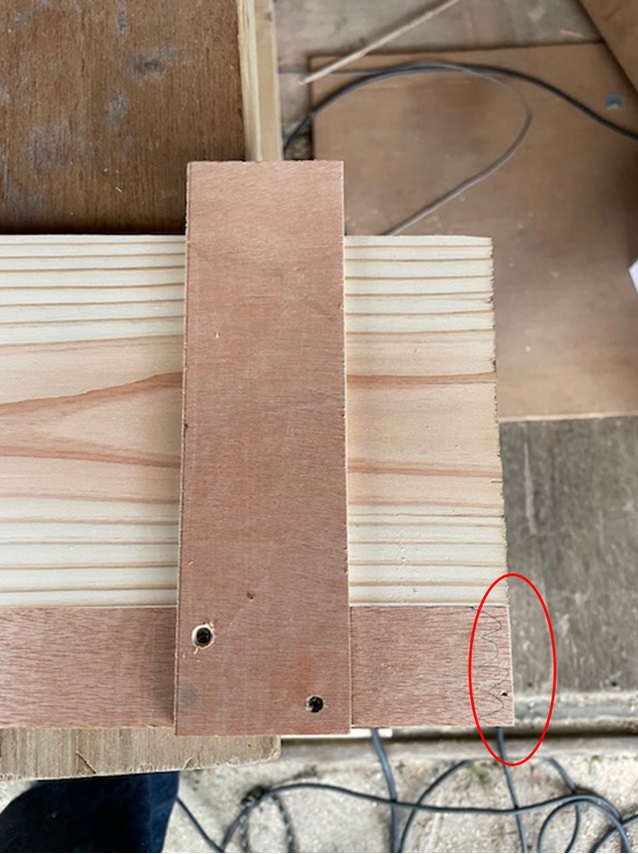

・丸ノコ定規を木材にセットし、縦の突き当て板に丸ノコのベース板を沿わせてカット。ちょうど、3mm程度のカットですね(写真右)

・カット後、横方向の突き当て板の端が丸ノコの刃の内側位置になります

4_クランプ固定用の穴開け(必須ではありません)

・センターに2~3mm程度のドリルビッドで穴を開け、20mmのビッドで表側から7割、裏側から3割穴を開けます。表側から貫通させると裏側にバリができてしまいます。

以上で、横挽き用の電動丸ノコ定規の完成です!

〇実際に使ってみよう!

・定規の横方向の突き当て板の端を墨線に合せる

・クランプで固定(手でおさえてもよし)

・縦方向の突き当て板に丸ノコのベースプレートを押し当て丸ノコを前進。

力の配分は、突き当て6:4丸ノコ押す程度でしょうか

※前回解説した安全対策を守り作業してください

・市販の定規は、自分で墨線と刃の位置を合わせてから定規を当てましたが、この自作の定規なら、墨線と定規の端を合わすだけで正確に木材を切ることができる優れものです。ブレることは、ありません。

🌲横挽き用の電動丸ノコ定規を作ってみよう!

こちらの方が、簡単です!

〇材料・・・余っている合板(1m20cmの合板が余っていました)厚みは、12mm

1_定規の寸法にカット(ベースとなる分と突き当て板となる分の2枚)

〇ベース板のカット

・直角がでているか確認!

・市販の丸ノコガイドで切ります。この市販の丸ノコガイドは15cmが限界ですので、15cmに切りますが、もう少し幅が広い方がいいと思います。20cm弱かな?

・ベース板(15cm)の完成

〇突き当て板のカット

・突き当て板は、6cmにしました

2_カットした板を組立る

・丸ノコガイドのベース板と刃の距離は、9cm程度ですので、9.5cmの所に墨をいれます

・木工ボンドを塗ります

・クランプで固定し接着できるまで待ちます。

※縦挽き用は、多少ズレてもOKです。

・数か所ビスで固定しました

丸ノコと刃の間が9cm程度あったので、やはりベース板15cmだとクランプを掛ける箇所がギリギリです

・左がハイコーキの165mm、右がマキタの125mmですが、ベースプレートと刃の位置やモーターの位置が異なるので、制作の際に注意が必要です。

・右写真の穴開き縦挽定規は、マキタ125mm用のものですが、クランプを掛ける場所に余裕があります

あっ 今回作っているのは、ハイコーキの165mm丸ノコ用の縦挽き用定規です

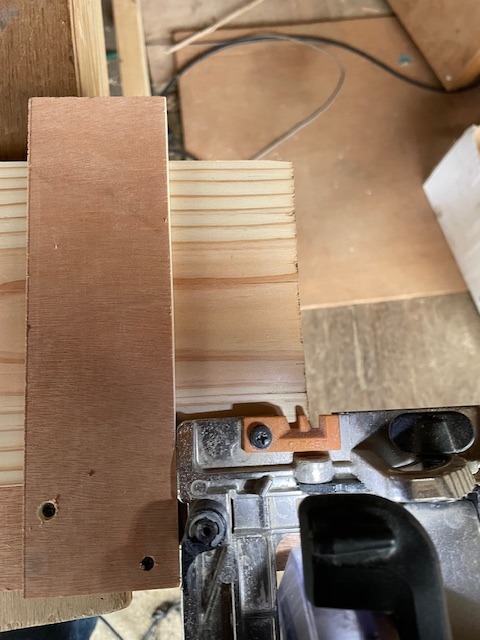

3_ベース板を丸ノコを走らせカット

・ここで想定外のトラブルが・・・・右写真を確認してもらうと、大きなクランプだと丸ノコのモーター部分が接触して動かすことができません。小さめのクランプでなんとかなりました!マキタなら問題なかったですが・・・

・無事にカットできました。完成です。

この定規で、縦に120cmまでカットできます!

〇実際に使ってみよう!

・トチの板

写真のように縦にまっすぐではありませんのでこの板をまっすぐに切ってみます

・墨なしです。丸ノコガイドの端のラインが、まっすぐに通る様にトチ板にセットしクランプで押さえています。広いとこで5mm、狭いとこで2mm程度切る感じです。

・反対側は、耳なので市販定規は使えません。

・この定規だと、ガイドの端を墨線に合わせるだけで正確にまっすくに切れる優れものです。

・カット完了!

まっすぐに切れました。

※丸ノコを動かす際は、前回解説した安全対策を守り作業をしてください

いかがでしょうか?市販定規よりも使いやすく正確だと思いませんか?

材料をクランプで正確に押さえることができるので、極端なことを言えば左手があき、カットに集中できます。=カットの精度が上がることになります。

物が溢れ、量産された製品がネット等で簡単に手に入る世の中ですが、DIYは、既製品にはない「自分らしさ」を家に取り入れる素晴らしい趣味です。

電動丸ノコを活用することで、DIYの幅が広がり楽しさや達成感が倍増します。

DIY仲間が増えたらうれしいなぁー

木材は、日本の森を守るためにも国産材をお使い頂けますと幸いです。

DIY Lifeで、素敵な週末を!

次は、DIYには欠かせない電動ドライバーと便利な先端ビッドを解説したいと思っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

-e1712842507106.png)

コメント

この記事へのコメントはありません。

この記事へのトラックバックはありません。