【木材まめ知識】DIY 見える面には木表を使おう!

2025年2月10日のプログ『【木材まめ知識】DIY 木材の木表、木裏と反りの関係』で、見える面が木表になる様に木材を使ってくださいと言いました。

以下が、そのプログの抜粋です。

基本的に、造作物の見える面が木表になるように使います。特に、床や素手でふれる箇所には必ず木表を使った方が良いです。

なぜなら、木裏を表にすると木が瘦せてきた時に木目が浮き上がり剥がれやすく、ささくれる場合がありケガをする危険があるからです。

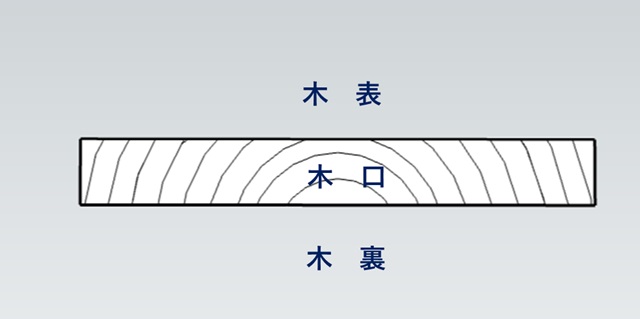

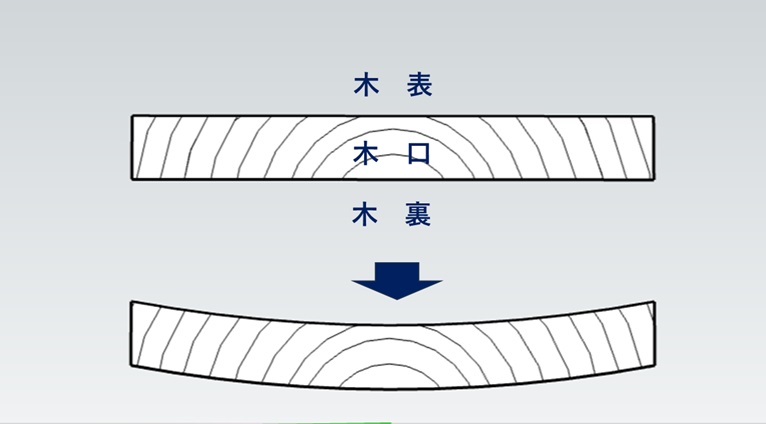

これは、木材特有の性質である「反り」「伸縮」と関係しています。反りは、木の表と裏での水分量の違い、縮む度合いが違うため起こります。木材の中心部は水分は少なく、樹皮に近くなるほど水分を多く含んでいます。乾燥が進み水分が抜けると樹皮側の伸む度合いの方が多く木表側が引っ張り、木裏が膨らみます。

板材の場合、木は木表側に反ります。

特に、薄く幅広の材は反りやすいです。

〇木目が浮き上がり剥がれやすい ???

〇ささくれる場合がある ???

〇ケガをする危険がある ???

へぇー 本当に!裏も綺麗だけどねぇー

と思われている方も多いと思います。

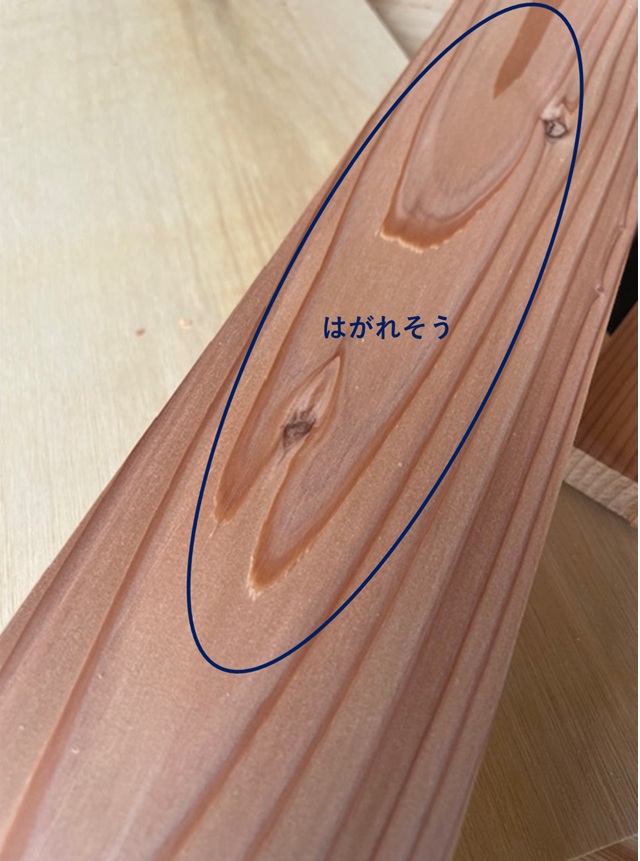

今日、プレナーがけをしたときに「木裏の木目の剥がれ」の解りやすい木があったので、ご紹介させて頂きます。

画像の木材は、杉です。

製材して直ぐのよく乾燥した杉ですが、木目が浮き上がりはがれそうになっています。

この木裏を見える面にして長年使うとどうなるでしょうか?

木が痩せてきた時にもっと剥がれてきて手で触ったときに刺さる可能性があります。

当店では、このような木材は販売しませんが、 木裏がきれいな木でも長年の使用で木が痩せてきたときにこの写真のように剥がれ・ささくれる可能性がありますので、DIYでは木表を見える面に使用してください。

木表と木裏では、木目の重なり方が逆ですよね。木表は、木目が食い込むように重なっていますが、木裏がその逆ではがれやすい性質です。

建築用の構造材としては、木裏の反りの性質を利用して木裏を見える面に使う場合もあるそうですよ。

末永く安全に使用するためにも、木表を見える面になるように意識してDIYをお楽しみ頂けましたら幸いです。

最後まで、お読み頂きありがとうございます。

-e1712842507106.png)

コメント

この記事へのコメントはありません。

この記事へのトラックバックはありません。